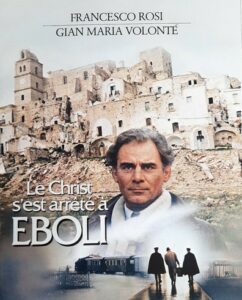

Tout commence par un regard. Un vieil homme, Carlo Levi (Gian Maria Volonte, fabuleux acteur), observe ses toiles, et à travers elles son passé. Sur ces toiles, des visages.

De regards, de visages il sera beaucoup question dans ce film de Francesco Rosi.

C’est un regard de peintre que Carlo porte tout d’abord sur le paysage et les passagers du bus qui l’emmène à destination. Et c’est un regard de documentariste que Rosi porte sur ce pays que nous allons découvrir.

Nous sommes en1935 : Carlo, artiste et médecin turinois, est assigné à résidence dans un village perdu de Lucanie, pour raisons politiques.

Toutes les oppositions sont là: Carlo est du nord, ils sont du sud. Il est intellectuel, ils sont paysans. Il est rationnel, ils sont païens et mystiques. Il est engagé politiquement, ils ont affaires avec la nature et ses fléaux.

C’est d’un voyage qu’il s’agit, un fantastique et fascinant voyage dans une région d’autant plus belle qu’elle ne se donne pas. Là où précisément même le Christ n’est pas allé, un endroit abandonné de dieu et des hommes. Ce n’est pas la douceur de la Toscane ou l’apparente indolence de la côte Napolitaine. C’est une contrée farouche, lunaire, d’une beauté effrayante. Un pays primitif, au sens propre du terme, qui a façonné les gens à son image, tant il est vrai que c’est la géographie qui prime. Primitif, le village, ses ruelles de pierres qui montent vers l’évasement du ciel, ses places, ses maisons. Primitive la chambre de Carlo, cave, caverne, théâtre d’ombres, évidemment.

Peu à peu son regard tour à tour amusé, incrédule, ironique, quelque peu condescendant, devient intrigué, voire admiratif et fasciné par la prodigieuse force de ce qu’il découvre: ce collecteur d’impôts qui étouffe sa rage dans des airs de clarinette, ces vieillards qui apaisent leurs douleurs avec des pièces posées sur le front, ces chants d’homme, retour d’exil.

En ces contrées, la vie est d’abord un combat contre l’adversité sous toutes ses formes, la pauvreté et la misère, la maladie, la guerre, l’exil. La mort bien sûr qui laisse des crêpes noirs au fronton des maisons. La terre enfin, et sa sècheresse, au point qu’il faut attendre la pluie battante pour que la charrue puisse enfin la fendre.

Le podestat qui lui vit là depuis longtemps ne fait pas partie de ces gens. Pour les politiques, comme lui, ils sont des sauvages. Pour le curé, ce sont des mécréants. Tous deux ne les voient pas, ils les survolent, les parcourent d’un œil distrait. Ces villageois sont perdus, oubliés, délaissés, sans représentation (politique).

Carlo les regarde et accepte d’être regardé par eux. Il y a un partage, une sorte d’égalité des regards. De plus, non seulement il les regarde, mais il les représente, au sens littéral, en les peignant. Il leur donne une image et eux lui donnent leur portrait. Leur don, c’est aussi celui de leur maladie, d’accepter d’être soigné par lui.

Giulia(Irène Papas), sa servante, est un personnage à part. Elle sait, elle, qu’une image/photo, cela se prend, et que quelque chose de vous est pris avec, figé, à jamais. Il n’y a pas d’innocence de l’image. Elle le sait qui connait toutes les croyances et superstitions. On ne joue pas avec l’invisible non plus. Giulia est peut-être le personnage le plus libre du film. Elle a eu 17 grossesses avec des pères différents. Elle regarde Carlo, y compris nu, lui parle de son corps. D’ailleurs s’il avait voulu prendre son corps au lieu de son image, il y a fort à parier qu’elle aurait accepté. Quand elle exprime son désir de partir, ne voulant pas être peinte, justement, Carlo la gifle. De façon inattendue et superbe, elle éclate de rire, car elle sait bien que cette gifle est un geste de désir.

Loin du délire verbal souvent caricatural des italiens du sud au cinéma, loin des reportages touristiques, le film nous invite, comme Carlo à exercer notre regard, pour arriver à voir. « Il faut tout regarder, dit-il aux enfants: le rameau sec, un bout de pain et l’air même ». C’est cela le secret, pourtant si simple. C’est une leçon de spectateur.

Comme lui, nous découvrons une formidable vitalité chez ces gens, une joie qui n’a d’égale que la dureté de leur condition.

Á sa sœur qui vient lui rendre visite et lui parle de l’irrationalité qui règne dans ce village, il répond qu’il faut connaître et comprendre. En se frottant à leur rugosité, il a perdu ses certitudes et est allé plus au coeur des choses. Il s’est effrité, rusticisé, pour son plus grand profit. « Pas pour acquérir, voyager pour t’appauvrir, voilà ce dont tu as besoin » écrit Henri Michaux. Carlo en fait l’expérience, profonde et inoubliable.

Rosi également qui employa les gens du pays pour jouer leur rôle. Il filme ici avec bonheur et réussite ce que Bergman considérait comme le plus important, ce que John Ford tenait pour le plus émouvant : le visage humain.

Beaucoup n’apprécieront pas le film, mais difficile d’en ignorer la leçon: sachons regarder et l’on voit alors que ce que l’on tenait pour ennuyeux est passionnant et essentiel.