Du gouvernement légitime

Le petit mâle blanc dominant qui dispose de solides soutiens dans la haute bourgeoise n’a pas besoin d’être dominateur pour exercer son emprise sur la société ou sur sa femme. Dans le cas de l’autorité sur la société, les nobles « attributs » de la prérogative institutionnelle du souverain (même si elle se réduit comme peau de chagrin) devraient suffire. Dans le cas de l’asservissement de la femme, la complicité du clergé, de sa belle-mère et de son domestique lui garantit une obéissance absolue, à défaut de virilité. À plus forte raison quand il s’agit d’un forcené. Voyons ce qu’il en est d’après EL, un film datant de la période mexicaine de Luis Buñuel.

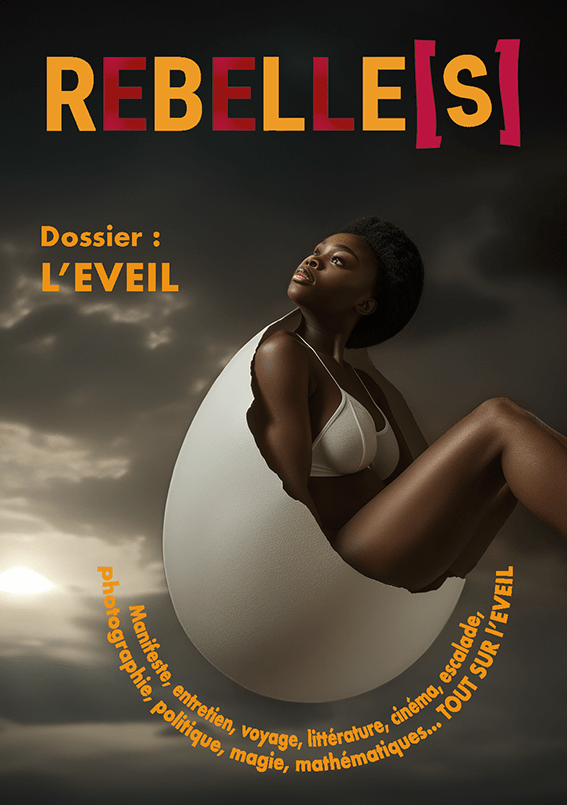

EL: Histoire de l’œil

« EL », c’est « lui » (en espagnol). Mais encore? La rencontre de Francisco et de Gloria a lieu dans une église, au cours de la cérémonie du Vendredi Saint. Un échange de regards, et la passion se noue, au moins du côté de l’homme, la femme restant un peu en retrait, fuyante. Tout nous ramène ici à la période surréaliste de Buñuel, placée sous le signe de l’Amour fou, de la perversion érotique et du rêve. Francisco ressemble au personnage masculin de L’Âge d’or, qui lui aussi se servait du clergé pour retrouver sa bien-aimée, n’hésitant pas à se faire nommer ambassadeur d’une société épiscopale de bienfaisance universelle qui lui garantissait une absolue impunité pour mieux laisser libre cours à ses instincts les plus sauvages : donner de bons coups de pied aux chiens promenés en laisse, gifler une dame en pleine réception mondaine, assaillir vigoureusement sa compagne devant des touristes en excursion… Ce réjouissant panorama de la perversion polymorphe hante plus ou moins la scène d’ouverture de EL, qui commence quant à elle par une succession de gros plans sur des pieds de communiants : la première chose que Francisco aperçoit de Gloria avant de croiser son regard, ce sont ses chevilles. Fétiche, quand tu nous tiens!

La suite confirme dans un premier temps cette piste fétichiste-passionnelle. Francisco revoit un ami ingénieur, dont il s’avère qu’il n’est autre que… le fiancé de Gloria, invite le couple à dîner chez lui, s’occupe de la mère de Gloria en lorgnant celle-ci, indisposée et troublée, puis soudain déclare indirectement sa flamme en faisant l’apologie de la passion fatale et romantique par laquelle l’homme scelle son destin auprès de la femme aimée dès le premier regard. « Et si elle ne veut pas ? », objecte platement le très terrestre ingénieur. « Il la forcera à vouloir ». La réponse nous emmène alors sur d’autres territoires : on quitte l’inoffensif domaine de la perversion polymorphe pour celui de la psychose paranoïaque.

On comprend en effet que le problème de Francisco n’est pas l’amour, ni le désir, mais la puissance, la domination. Ce qui le motive n’est pas la transgression d’une règle sociale, dont le paradigme serait l’amour fou, mais le contrôle d’autrui dans la mesure où autrui, quel qu’il soit, homme ou femme, représente pour lui une menace de chaque instant : une menace pour sa vie, une menace pour son orgueil, une menace pour sa dignité, une menace pour sa virilité. Une menace.

Le charme discret du parano

Francisco n’est pas Don Juan : « Je suis sûr qu’il se prend pour Don Juan », dit-il à Gloria à propos d’un de ses multiples rivaux imaginaires… Toute la différence entre le paranoïaque (Francisco) et le pervers (Don Juan), même s’ils ont en commun un certain nombre de similitudes, tient dans la différence de motivations : le pervers veut transgresser l’ordre social, le paranoïaque veut se prémunir contre une menace permanente, un complot. Les rivaux de Francisco ne sont jamais réels, ce sont des rivaux imaginaires, qu’il s’invente dans les situations les moins probables, et auxquels il prête des caractéristiques qui leur font ostensiblement défaut et dont lui-même ne se croit absolument pas doté, comme la jeunesse, la beauté, le pouvoir de séduire, la capacité à vaincre. Car, à la grande différence de Don Juan, le paranoïaque doute de sa force, de sa virilité, de sa séduction. Tantôt Francisco cherche réconfort auprès de Gloria, dont il réclame l’attention en permanence et à laquelle il fait jouer un rôle de mère bienveillante et entièrement tournée vers lui, mais aussitôt se retrouve torturé par la jalousie et en vient à l’accuser des pires trahisons et d’impureté. Tantôt il se réfugie chez son domestique, duquel il reçoit une déclaration d’amour convenue, ainsi qu’un conseil de bon sens : « Que ferais-tu si tu soupçonnais ta femme de te tromper? Tu ne la tuerais pas ? », demande Francisco ; « Non, je n’ai pas envie de passer le restant de mes jours en prison. Je demanderais le divorce », répond le domestique. Mais ni ce conseil avisé, ni la déclaration d’amour, n’ont l’art de réconforter Francisco. Sa demande d’amour est insatiable. Elle s’adresse plus volontiers aux hommes, en particulier au domestique, qu’il visite dans sa chambre alors qu’il est au lit (tout un programme…) : tantôt figure maternelle de substitution, tantôt rival imaginaire, tout homme qu’il rencontre alimente l’angoisse de Francisco en suscitant chez lui des désirs homosexuels refoulés qui empruntent des chemins multiples et contradictoires.

Curieusement, c’est au contraire lorsque s’approche un prétendant réellement doté des caractéristiques que Francisco prête à ses rivaux imaginaires, et réellement en position de séduire Gloria, comme le nouvel avocat qu’emploie Francisco et qu’il invite au bal organisé chez lui, que toute méfiance, tout sentiment de jalousie le quitte, et c’est sans arrière-pensée aucune qu’il demande à son jeune avocat de tenir compagnie à sa femme. Pourquoi ? Cette remarque interroge quant au véritable désir du paranoïaque.

Cet obscur objet du désir

Ce désir n’est pas tant d’éviter ce qu’il craint le plus, que de se rassurer quant à la réalité de ce qu’il craint le plus. Il a besoin de donner corps à ses craintes, de se convaincre qu’elles ne sont pas infondées. C’est ce qui explique pourquoi il se met si souvent en situation d’être victime des scénarios qu’il redoute (ses fantasmes), comme par un mécanisme de punition (imaginerait-on Don Juan s’auto-punissant?). Ce que Francisco refuse, ce n’est pas d’être trompé par sa femme, mais c’est que celle-ci échappe à son désir. Il n’est donc pas étonnant qu’en un sens, il lui demande de le tromper, sous ses propres yeux, et la livre presque littéralement à son associé plus jeune que lui et parfaitement conforme à l’image du rival que son scénario a inventé. Il peut ainsi danser avec une autre en observant le rapprochement prononcé de sa femme et de l’avocat, dont les corps se frôlent ostensiblement sous les yeux du prélat (le confesseur de Gloria).

Il ne se met d’ailleurs pas seulement en situation d’être trompé, au point de finir par provoquer l’inévitable rapprochement de Gloria et de son ancien fiancé, Raùl. Il se met également en situation d’échouer à récupérer ses propriétés de Guanajuato, d’être invariablement trahi et abandonné par des avocats qu’il juge finalement incompétents, etc. Son délire de persécution est aussi un désir de persécution, qui l’amène à constater l’incompétence de ses avocats, à s’assurer qu’on le trahit bien, qu’il n’est entouré que d’ennemis, ces ennemis qu’il persécute afin d’être lui-même persécuté, au moins en imagination. On comprend mieux son attrait pour le christianisme !

En route pour l’HP

Mais le véritable drame qui conduit Francisco à la folie, c’est l’incapacité de Gloria elle-même à rentrer dans le cadre de son imaginaire, à se conformer au rôle que le fantasme du paranoïaque voudrait lui imposer, non pas celui de l’épouse idéale, mais celui de la femme infidèle. En ce sens, elle se montre fort rétive et insubordonnée, quoi qu’involontairement. Car, rien à faire, elle ne veut décidément pas le tromper, elle l’aime réellement, elle est réellement pure (peut-être même vierge, conformément au fantasme de pureté de Francisco). Les doutes de Francisco ne trouvent là aucune prise, aucune matière pour alimenter leurs théories du complot. C’est alors que Francisco perd ses coordonnées mentales, dans le lieu même où la rencontre s’est nouée, ce lieu dont la réminiscence provoque la déflagration traumatique et le point culminant de la folie. Les accents hitchcockiens du film, déjà présents dans les tourments que le paranoïaque inflige à sa femme (on pense à Soupçons, notamment pour l’usage du hors-champ et du clair-obscur) se font carrément précurseurs dans la scène du clocher de l’église (Sueurs froides/Vertigo n’est sorti que cinq ans plus tard).

Et soudain, voici que la perversion, dont on croyait s’être éloigné en écartant le fantôme de Don Juan, revient à pas feutrés. Car chez Buñuel comme chez Hitchcock, elle n’est jamais très loin de la paranoïa. La frontière est-elle d’ailleurs si nette que cela ? Le propre de la maladie mentale est son polymorphisme, sa capacité à bourgeonner dans toutes les directions, à emprunter les diverses voies de la psyché, à combiner toutes les pathologies pour brouiller les pistes. Dans EL, la perversion refait surface et se matérialise par des objets et des tics incontrôlables qui peuplent l’univers de Francisco comme de petites stèles commémoratives : l’escalier de sa maison, avec sa forme invraisemblable, parfait condensé d’esthétique surréaliste ; la démarche en zigzag du malade sur les marches de l’escalier, symptôme de son esprit torve, qui ne peut marcher droit ; jusqu’à cet arrière- fond d’absurdité surréaliste qui s’invite en certaines scènes, comme lorsque le domestique provoque une chute de mobilier poussiéreux dans un placard du manoir, ou bien quelques détails qui viennent pimenter l’intrigue d’un zeste de sadomasochisme, comme lorsque Francisco s’approche de Gloria endormie avec un jeu de cordes.

Les malheurs de la vertu

Mais il n’est pas question que de la maladie dans tout ceci. Il est aussi question des outils qui sont à disposition du forcené pour lui permettre d’imposer son régime tyrannique. Revenons par conséquent à l’aspect social du problème.

La pauvre Gloria rencontre bien peu d’âmes charitables sur son chemin pour la soustraire aux griffes de son époux sadique. Celui-ci a le soutien du clergé : ainsi Gloria doit-elle déchanter, lorsque son confesseur estime que si son mari la bat, c’est qu’elle n’a pas su gagner sa confiance! Même sa mère adopte les valeurs et le point de vue de Francisco. Tous s’accordent à voir en lui un homme normal et en elle la coupable effrontée, l’impure : Francisco est forcément un homme de bien, puisqu’il sait se gagner le soutien de la société… Mais ce soutien, Francisco fait en réalité bien peu pour se le gagner : il lui est acquis d’office (comme, probablement, le serait un juge en cas de procès). Toute la société se ligue, en l’occurrence, contre la victime.

Cela ne vous rappelle pas quelqu’un ? Au hasard : une héroïne du Divin Marquis, une certaine Justine (ou « les malheurs de la vertu »). Le propre de l’héroïne sadienne est de n’être que victime, et d’être toujours accusée sans fondement. En cela, l’héroïne sadienne est le corollaire parfait de la maladie paranoïaque : de même que le paranoïaque s’invente des ennemis imaginaires, intente à tout propos des procès en persécution, accuse en permanence des innocents, de même, la victime sadienne est l’innocence même qu’on accuse à tort, qu’on persécute sans cesse.

Au passage, l’interprétation de l’actrice argentine Delia Garcès, toute en regard fuyant et lèvres pincées, ajoute une touche d’ambiguïté, comme un contrepoint au surjeu hystérique et grandiloquent, voire comique, d’Arturo de Cordova (là encore, soulignons la ressemblance avec l’acteur de L’Âge d’or).

Liberté pour les fous

Dès lors, EL fait d’une pierre deux coups. D’un côté, il nous livre un réquisitoire implacable contre une société qui, lorsqu’elle sert des paranoïaques, loin de se remettre en question, devient elle-même paranoïaque, atteinte de cécité, accrédite les interprétations les plus délirantes, persécute les victimes, bref, se défoule. Ainsi, ce n’est pas seulement le mâle dominant qui est fou lorsqu’il est au pouvoir, mais ce sont les institutions qui manifestent de plus en plus, à travers lui, leur propre folie (jusque-là inaperçue).

De l’autre, Buñuel renoue avec son surréalisme de jeunesse, à vingt ans d’intervalle, en soulignant les effets transgressifs de la folie, son aptitude à faire tomber les masques, à dénoncer les hypocrisies de la morale bourgeoise par le passage à l’acte inopiné. Il justifie la fascination qu’elle exerce par sa proximité avec l’érotisme (celui de Sade), avec le monde baroque et tortueux de la perversion polymorphe, avec les forces du rêve. Loin de porter un jugement moral sur le paranoïaque, il flaire en lui, sous les habits bien propres du Pouvoir et de la religion, les délicieux relents d’une anarchie larvée.