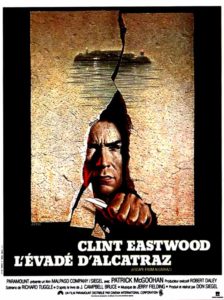

L’Evadé d’Alcatraz – Réalisation Don Siegel (USA), 1979, Studios Paramount, DVD , 11,90€

L’Evadé d’Alcatraz – Réalisation Don Siegel (USA), 1979, Studios Paramount, DVD , 11,90€

Basé, comme il est dit, sur une histoire vraie, l’Evadé d’Alcatraz raconte de manière réaliste et au plus proche des faits l’exploit de Franck Morris, multirécidiviste de la fille de l’air, qui s’échappa de cette forteresse mythique de San Francisco avec deux autres compagnons d’infortune. Ils disparurent un matin de juin 1962 ; ils ne furent jamais retrouvés.

Lors du tournage, le réalisateur Don Siegel est alors à la fin de sa carrière d’excellent faiseur, jalonnée de films coups de poings comme L’Ennemi public (Baby Face Nelson), A bout portant (The Killers), ou encore L’inspecteur Harry (Dirty Harry), premier opus d’une série légendaire dont Clint Eastwood en flic flingueur est le héros. Dans l’Evadé d’Alcatraz, le grand Clint (1,93m) est cette fois-ci de l’autre côté de la barrière ; c’est lui qui va s’évader.

L’histoire commence avec l’arrivée de nuit d’un prévenu à bord d’un bateau appartenant à ce qui s’appellerait chez nous l’administration pénitentiaire. Il pleut des cordes. Un seul bateau pour un seul condamné. C’est normal, c’est le grand Clint. Les flics qui le convoient, les geôliers qui le réceptionnent ne le savent pas, nous si.

Arrivée à Alcatraz. Visite médicale, à poil. Le détenu est un gibier de potence, mais c’est surtout du gibier. Le médecin ne s’embarrasse pas de tact superflu ; nous sommes tout de suite dans l’ambiance. Encadré par deux gardiens, nu comme un ver, le prisonnier traverse ensuite la totalité des couloirs comme un retour aux origines, vers la matrice de toutes choses ; la prison est le ventre maternel dont on ne partira plus vu qu’on en sort jamais qu’une seule fois. Arrivée dans la cellule ; ouverture symboliste puis développement naturaliste. Pas d’effet spectaculaire, nous sommes dans un établissement de haute sécurité et ça se ressent.

Patrick McGoohan en directeur de prison vicelard et névrotique est à contre-emploi. D’habitude c’est lui Le Prisonnier*. Pas possible que ce soit un hasard, Don Siegel est trop malin pour ça. Premier entretien entre les deux bêtes de scène(s), le Directeur prévient son client : personne n’a jamais réussi à s’échapper d’Alcatraz depuis sa transformation en centrale fédérale en 1934. Le dossier pénitentiaire de Frank Morris lui apprend que le condamné a un QI élevé. Il va falloir surveiller l’animal. Ici nous ne sommes toutefois pas chez Melville dans L’armée des ombres, où le chef de réseau de la Résistance joué par Lino Ventura est, pour le responsable du camp soupesant précautionneusement la fiche d’internement, « à mater… mais – tout bien réfléchi parce qu’il aurait des relations – à ménager ». Frank Morris, lui, est à briser ; c’est plus simple chez Don Siegel. L’oiseau en cage et le poisson rouge en bocal dans le bureau du Directeur, autour desquels ce dernier tourne tout en sortant son baratin de Directeur, nous indiquent qu’on n’est pas là pour rigoler.

Le film, très descriptif des conditions carcérales, est aussi une galerie de portraits : Le responsable de la bibliothèque est un noir à la conscience politique aiguisée (au moment du tournage, les Black Panthers ne sont plus ce qu’ils étaient à la fin des années soixante mais sont encore dans les mémoires) ; il a été condamné à la perpétuité. Il s’avérera que ce boiteux déchiré aux propos de philosophe et au port de chef indien est le boss des noirs de la tôle. Il sera, ironique et bienveillant, d’une aide précieuse pour Frank Morris. Le petit gros à lunettes, charmant et urbain, est un assassin pervers. Le voisin de cellule, voleur de voitures abonné à pas-de-bol est sympathique et velléitaire. Le vieux peintre se réfugie dans son art et s’envole grâce aux oiseaux de ses toiles. Les deux frangins affranchis qui ne rêvent que de s’enfuir sont rapides de la comprenette et ont de la suite dans les idées. Les autres, prisonniers et gardiens, sont des silhouettes.

Le film nous déroule le scénario classique : nous sommes là pour voir des types s’évader ; vu que c’est le titre, pas de surprise. Les scènes d’émotion sont courtes et rares. Peu de pathos, c’est la patte du cinéaste. Les couleurs dominantes du film sont le bleu ciel des chemises des taulards, le beigeasse de leurs pantalons et des chemises des matons, le bleu marine des cabans et des bonnets. La nourriture n’a ni forme ni couleur. Sont juste reconnus des spaghettis lors d’une des premières scènes servant à introduire plusieurs des protagonistes, dont une souris apprivoisée. Les détenus travaillent dans l’atelier et vont y dérober la plupart des instruments de leur liberté. L’ingéniosité et l’endurance des personnages sont fascinantes. Le film fait tenir en 1h47 ce qu’il aura fallu dans la réalité à ces hommes pour se faire la malle : deux ans.

Le film nous déroule le scénario classique : nous sommes là pour voir des types s’évader ; vu que c’est le titre, pas de surprise. Les scènes d’émotion sont courtes et rares. Peu de pathos, c’est la patte du cinéaste. Les couleurs dominantes du film sont le bleu ciel des chemises des taulards, le beigeasse de leurs pantalons et des chemises des matons, le bleu marine des cabans et des bonnets. La nourriture n’a ni forme ni couleur. Sont juste reconnus des spaghettis lors d’une des premières scènes servant à introduire plusieurs des protagonistes, dont une souris apprivoisée. Les détenus travaillent dans l’atelier et vont y dérober la plupart des instruments de leur liberté. L’ingéniosité et l’endurance des personnages sont fascinantes. Le film fait tenir en 1h47 ce qu’il aura fallu dans la réalité à ces hommes pour se faire la malle : deux ans.

Certes, le film est l’histoire d’une évasion ; c’est également un film sur la prison. Celle-ci y est un grand navire, les murs sont en acier, les grilles sont en acier, les portes sont en acier. Leur poids se voit à l’écran. Les peintures les revêtant ressemblent à celles utilisées en mer pour éviter la rouille. On est d’ailleurs en mer ; Alcatraz est une île.

L’Evadé d’Alcatraz, film sans autre ambition que de faire rentrer des dollars dans les caisses des studios Paramount au moment de sa sortie en 1979, est une très grande réussite. Le charisme sobre de Clint Eastwood, son duel avec un Patrick McGoohan terrifiant de sadisme calme, la rigueur de Don Siegel y sont pour l’essentiel ; Alcatraz – qui fut après sa fermeture définitive le lieu même du tournage – participe également de la recette hollywoodienne bien connue mais pas toujours aussi aboutie : le grand classique qui raconte une histoire formidable qu’on voit et revoit avec plaisir, surtout quand soi-même on est libre.

*Le Prisonnier, série TV anglaise culte des années soixante, met en scène dans une atmosphère surréaliste totalitaire un ancien agent secret mis au secret, dont les tentatives d’évasion sont pour le coup systématiquement déjouées à chaque épisode. L’acteur Patrick McGoohan y tient le rôle titre.

Eric Desordre