Dans le New York Times, une nouvelle campagne a commencé : il faudrait donner de la kétamine aux « sortants de sectes » pour leur permettre de tirer un trait sur leur passé sectaire.

Dans le New York Times, une nouvelle campagne a commencé : il faudrait donner de la kétamine aux « sortants de sectes » pour leur permettre de tirer un trait sur leur passé sectaire.

De la « réduction des risques » à la kétamine

L’auteure, Maia Szalavitz, est une journaliste se définissant comme une spécialiste de l’addiction, et défend le mouvement de « réduction des risques », qui consiste à prendre des mesures pour que les consommateurs de drogue puissent continuer d’en prendre en limitant les risques sanitaires liés à leur consommation. C’est aussi une politique qui promeut les « drogues de substitution » (méthadone, etc.), une manne inépuisable pour l’industrie pharmaceutique qui vient ainsi remplacer le dealer de quartier pour approvisionner, souvent à vie, le drogué.

La kétamine, elle, est une drogue psychédélique (qui provoque des hallucinations) extrêmement forte, qui en plus d’être parfois utilisée comme anesthésiant (aux propriétés hypnotiques puissantes), est maintenant utilisée comme « anti-dépresseur » et commercialisée depuis mars 2019 sous le nom de Spravato (Laboratoires Janssen). Pourtant, à long terme, elle est considérée comme neurotoxique, et bien que les données cliniques soient incomplètes (c’est une drogue de synthèse relativement récente qui n’a pas fait l’objet d’études suffisamment poussées), on sait qu’elle provoque chez de nombreux modèles animaux des changements de la structure cérébrale.

La prise de kétamine peut aussi, bien-sûr, conduire à des overdoses, et la liste de ses effets secondaires est la suivante : psychose, addiction, amnésie, hypertension artérielle, altération de la fonction motrice, crises d’épilepsie, complications respiratoires, troubles de la coordination et du jugement, risque de dépression, cystite ulcéreuse… Bref, c’est une drogue psychédélique dangereuse, pas un médicament.

India, sauvée par une drogue extraordinaire

Notre auteure du New York Times, pour amorcer sa campagne, s’appuie sur l’histoire d’India, une femme qui aurait été membre d’une « secte » et aurait eu beaucoup de mal à s’en sortir, jusqu’à ce qu’elle rencontre la kétamine, une drogue « formidable ». La prise de kétamine lui aurait permis de sortir du traumatisme induit par son passage dans la « secte ».

India a depuis décidé de permettre à d’autres (sortants de sectes) de profiter de cette drogue miraculeuse, en ouvrant un centre de retraite « kétamine », ou des « sortants de sectes » peuvent venir, sous la supervision d’un psychiatre, prendre de la kétamine pendant 11 jours.

L’auteure nous apprend aussi que la FDA (Food and Drug Administration, l’agence du médicament des Etats-Unis) serait en passe d’approuver la MDMA (aussi connue sous le nom d’ « ecstasy ») et la psilocybine (drogue des champignons hallucinogènes, aux effets proches du LSD) pour usage contre la dépression. Ne vous y trompez pas, tout cela n’est pas nouveau. Chaque année, quelques revues psychiatriques sortent de « nouvelles études », censées prouver l’efficacité des drogues psychédéliques (LSD comprise) pour soigner des maladies mentales. Il s’agit de campagnes organisées, par des laboratoires qui aimeraient commercialiser ces molécules et ouvrir de nouveaux marchés.

LSD et psychiatrie

Le LSD avait été synthétisé pour la première fois au sein du laboratoire Sandoz (aujourd’hui Novartis) dès 1938, et fut rapidement utilisé par les

psychiatres pour « traiter » des patients en psychiatrie. Et déjà dans les années 50, des publications « scientifiques » vantaient ses mérites en qualifiant la molécule de « miraculeuse ». Le pape du LSD, le psychologue Timothy Leary, sillonnait les Etats-Unis dans un bus multicolore, afin d’organiser des fêtes au LSD au cours desquelles les gens étaient invités à venir se droguer au LSD. Toute une génération d’américains (mais pas que) en fit les frais.

Les nombreux dégâts dus à la prise de LSD, documentés par la suite, ont fait que Sandoz a arrêté de le commercialiser, puis que le LSD fut progressivement interdit dans de nombreux pays dès les années 60. Ce qui n’empêcha pas la CIA de l’utiliser dans le cadre d’expérimentations illégales sur des sujets humains au Canada et aux États-Unis dans le cadre du projet MK-Ultra (nom de code d’un projet de la CIA visant à développer des techniques de contrôle et de programmation de l’esprit).

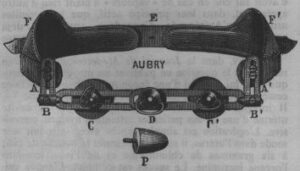

Depuis lors, régulièrement des psychiatres et des laboratoires font campagnes pour que le LSD, et d’autres drogues psychédéliques fassent leur entrée dans le champs des « médicaments » légaux. Ce qui les motive ? Au-delà de l’inévitable profit qui découlerait de l’ouverture d’un nouveau marché pour l’industrie pharmaceutique, la psychiatrie est coutumière des traitements destructeurs, depuis les bains d’eau glacés, la compression des ovaires (inventée par Charcot, il s’agissait d’une ceinture avec des tiges en acier de 4 cm censées pénétrer la peau au niveau des trompes de Fallope afin d’empêcher la génération d’hormones et ainsi soigner les nymphomanes), la cure de Sakel* (inventée par un médecin du début du XXe siècle, cette cure consistait à provoquer chez les patients des comas insuliniques), et la lobotomie, jusqu’aux électrochocs (encore largement pratiqués dans le monde entier), pour ne citer qu’eux. Alors un peu plus un peu moins…

Les sectes et la kétamine

Aujourd’hui, c’est en utilisant le sujet des « sectes » que la joyeuse bande revient par la fenêtre (même si de plus en plus, les portes s’ouvrent), en vantant les mérites de la kétamine dans le traitement des traumas dus aux « sectes » (ce terme n’étant bien entendu jamais défini, on le sait : la secte, c’est l’autre). S’ils réussissent, il n’est pas exclu qu’un jour, la soumission à ces drogues dangereuses puisse être imposée par la justice à des gens dont on aura estimé que leur présence dans une « secte » est une addiction à traiter par la psychiatrie. Les croyants (sectaires bien sûr) n’ont qu’à bien se tenir !

* La cure de Sakel, du nom du psychiatre Manfred Sakel (1900-1957), a été principalement utilisée des années 30 aux années 60, alors qu’elle n’avait pourtant jamais montré aucun avantage pour les patients qui en furent victimes. Bien au contraire, les effets secondaires étaient délétères, parfois fatals. Dans un article écrit par un infirmier psychiatrique, qui semble n’avoir aucune conscience de l’inanité d’un traitement qui avait un taux de mortalité d’environ 5%, on trouve pourtant les observations suivantes :

« Un psychologue de l’hôpital dans lequel j’ai effectué l’une de mes recherches sur les pratiques soignantes témoignait à ce propos : “C’était une horreur […] Les malades avaient l’impression de mourir […] Une angoisse terrible […] Moi, je dis que c’est bien que ça n’existe plus.”

La phase d’endormissement se confondait donc avec une angoisse intense, vécue très objectivement par le malade comme une perte totale de contrôle sur son corps et sur sa capacité même à penser.

…

La phase d’endormissement était donc surveillée à la minute près : l’infirmier notait l’heure de l’injection, l’heure des premières sueurs sur le front, le malaise global verbalisé et surtout manifesté par des signes physiques notoires, jusqu’à la constatation du coma complet. Les malades “étaient secoués de spasmes et transpiraient énormément. La bave, au coin de leurs lèvres, devenait une sorte de mousse blanchâtre ; ils soufflaient avec force et se contorsionnaient violemment”. Un infirmier passait « au pied des lits et annonçait : “X, ça y est ! Y, va pas tarder !” (Roumieux, 1974).

…

”Avant que ne se produise le coma, nous devions passer la camisole de force à chaque malade car lorsqu’ils étaient dans le coma, ils s’agitaient énormément, se contorsionnaient sur leur lit, gueulaient, soufflaient, bavaient”. »