Un “établi” contre l’ordre établi

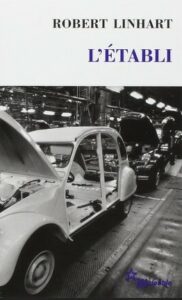

L’établi, avant d’être un film, est d’abord un livre autobiographique et sociologique. Un livre qui se présente à la fois comme un état des lieux de la classe ouvrière au lendemain de mai 68 et comme un témoignage personnel sur le parcours d’un militant et “transfuge de classe”. Issu de la petite-bourgeoisie, ancien étudiant à l’ENS-Ulm, où il rencontra Louis Althusser, Robert Linhart fut une figure marquante de l’extrême-gauche et l’un des premiers dirigeants de l’UJC-ML (Union des Jeunesses Communistes-Marxistes-Léninistes !) Cette organisation maoïste allait se fondre un peu plus tard en un mouvement plus large, destiné à un éphémère succès avec la création de la Gauche Prolétarienne. Après être passé complètement à côté des événements de mai 68 suite à une dépression (dont les détails sont rapportés dans l’excellent ouvrage de Christophe Bourseiller : Les maoïstes, la folle histoire des gardes rouges français), Linhart décida de “s’établir”, autrement dit, de se faire embaucher dans une usine afin de s’intégrer à la classe ouvrière, selon les méthodes alors préconisées par l’UJC-ML. Dans quel état d’esprit, dans quelle optique le faisait-il ? Quels étaient ses objectifs ? C’est à cette étape que commence le film.

Celui-ci ne s’étend finalement pas beaucoup sur les motifs de Linhart. Il nous montre un jeune militant qui veut aller jusqu’au bout de son engagement et croit la révolution assez proche, malgré l’idée encore assez vaporeuse qu’il s’en fait. A sa fille (montrée plus âgée dans le film qu’elle n’était dans les faits : il s’agit de la sociologue Virginie Linhart) quand elle l’interroge sur les raisons l’ayant conduit à changer de métier, à quitter la perspective d’une carrière universitaire pour l’usine, Linhart répond par l’évocation de cette révolution tant attendue et dont le mois de mai a laissé entrevoir la possibilité la plus immédiate : “la révolution, on la verra… tu la verras”. Lapsus lourd de pressentiments. C’est qu’en effet la révolution ne tient pas ses promesses, elle s’éloigne déjà à grands pas. Robert, lui, va rester à l’usine, plutôt pour le pire que pour le meilleur. En tout cas, son choix est fait : il restera jusqu’à ce qu’on “le mette à la porte”… ce qui a bien fini par se produire, de l’aveu même de Linhart (sur France Culture). Mais là n’est pas le propos du film.

Du Grand Soir à la nuit des prolétaires

En effet, alors qu’il se présente, du moins sur le papier, comme le récit d’une désillusion annoncée, d’un rêve perdu, L’établi emprunte la voie directement opposée : c’est un film très politique, enthousiaste et optimiste, qui sympathise avec son protagoniste et ses engagements sans pour autant faire à proprement parler du cinéma “militant”. L’établi est d’abord un beau film, émouvant et d’une grande force, ayant le mérite d’éviter soigneusement tous les pièges dans lesquels il aurait pu tomber : ni naïf, ni neutre, il retrace avec simplicité une tranche de vie qui coïncide avec un combat collectif, prenant parti sans jamais renoncer à la nuance psychologique.

Au passage, il convient de saluer la performance, toute en fragilité, de Swann Arlaud, dont Virginie Linhart souligne la ressemblance physique avec son père. De façon générale, les acteurs, tous magnifiques, campent leur personnage d’une façon très convaincante et habitée : si Denis Podalydès, étonnamment à l’aise dans la peau d’un supérieur hiérarchique vicieux et rusé à souhait, Mélanie Thierry dans le rôle de la compagne de Robert, Olivier Gourmet dans celui du prêtre syndicaliste n’ont évidemment plus rien à prouver, les autres compositions figurent autant de personnalités attachantes et singulières. Ce sont ces ouvriers d’origines diverses, Français ou immigrés, comme Sacha la Yougoslave (Raphaëlle Rousseau) et ses deux compagnes, Primo l’Italien (Luca Terraciano), Boubakar le Camerounais (Eric Nantchouang) et tant d’autres. C’est bien simple : il n’y a pas de personnage secondaire dans L’établi. Il y a d’abord l’histoire d’une grève et de ses protagonistes. Au lieu par conséquent de braquer exclusivement la caméra sur l’individualité de Robert Linhart, le film nous propose un drame de la classe ouvrière et nous donne, par la même occasion, un cours de sociologie pratique et politique, dans le cadre de la “petite” usine Citroën de la porte de Choisy. Abordons quelques-unes des leçons que contient, mine de rien, ce petit manuel d’immersion au cœur de la lutte des classes.

Leçon n°1 : victoire chèrement acquise, chèrement remboursée

On apprend ainsi comment les dirigeants de l’usine ont profité de la période de reprise du travail pour se faire rembourser le manque à gagner qu’a été le mois de mai, autrement dit les jours de grève payés, en imposant des heures de travail supplémentaires gratuites à leurs ouvriers : décision qui met aussitôt le feu aux poudres. L’anecdote nous renseigne à elle seule sur le coût faramineux que représente (pour la classe ouvrière, cette fois), sur le long terme, le retour à l’ordre après les grandes luttes sociales… Citons un autre fait, antérieur, pour s’en convaincre : les acquis du Front Populaire n’étaient plus qu’un souvenir à peine deux ans après les grèves de juin 36, sous le gouvernement Daladier, lorsqu’il décréta le gel des réformes pour financer l’effort de guerre.

Leçon n°2 : l’ouvrier est aussi son propre ennemi

Ce n’est pas la seule leçon de choses qui nous est proposée. La classe ouvrière est montrée sans enjolivement, sans angélisme. Dès qu’il commence à s’intégrer à l’usine, Robert se heurte aux premières barrières de l’ordre social, celles, moins visibles, qui séparent les ouvriers eux-mêmes : les travailleurs maghrébins partagent leur repas dans une autre salle du réfectoire que leurs collègues français ; les petites hiérarchies entre les uns et les autres, la méfiance réciproque, les sourdes rivalités. Autant de frontières imperceptibles, de murs et de barbelés psychologiques entravant tout esprit de solidarité. L’individualisme règne parmi les ouvriers : “Pourquoi tu fais ça? Moi je ne m’occupe que de ma famille ; la politique, c’est trop de problèmes” dit Ali à Robert lorsqu’il découvre sa véritable identité. Apolitisme dont on pourrait faire le même constat aujourd’hui. Attention, pourtant : l’eau bout sous la surface.

Leçon n°3 : le primat de la pratique sur la théorie

Ingénieusement, la mise en scène souligne le caractère très actuel de ces problématiques en faisant le choix d’une reconstitution discrète quant à la chronologie du film. Certes, on est dans les années 60 finissantes : mais seuls les pulls à col roulé, les 2CV et les gros téléphones muraux sont là pour nous le rappeler. Pour le reste, on pourrait très facilement se croire en 2023. A cette différence près (et elle n’est pas mince) que la classe ouvrière, notamment dans le secteur automobile, a considérablement décru en importance numérique et économique, et que l’automatisation a radicalement changé les conditions de travail. Ce que le film nous montre, c’est un travail à la chaîne à l’ancienne, comme dans le cinéma de Chaplin, avec toute sa dureté physique et psychologique.

Dans une scène emblématique, on voit d’ailleurs la chaîne se déplacer avec une lenteur étonnante, à première vue. Puis Linhart s’y met, et tout-à-coup, il saisit (ou plutôt, il est saisi) : ses gestes maladroits accumulent les contre-temps, les choses s’accélèrent, tout s’affole, il se blesse, se prend les mains dans la machine… Qui l’aurait cru ? Le film s’amuse, de la sorte, à déplacer sans cesse les angles, les perspectives, afin de mieux nous amener à questionner le point de vue sur les choses et la structuration sociale de ce point de vue, selon qu’il se situe hors de l’action, ou selon au contraire qu’il y est immergé. Méthode caractéristique de la sociologie critique, autant que rappel évocateur de l’influence éducatrice de la pratique sur la conscience, maintes fois évoquée par Marx. Conscience malheureuse, en l’occurrence.

Leçon n°4 : la démocratie s’arrête aux portes de l’entreprise

Pour le reste, on retrouve des éléments qui entrent en résonance avec ce que nombre de salariés vivent encore au travail : la consommation de médicaments pour tenir le coup ; le stress psychologique, l’usure physique ; les “petits chefs” détestés ; la pression sur les cadences ; les conditions de travail déplorables, etc. Pour qui l’ignorerait, il n’est pas inutile de le répéter : la démocratie s’arrête très exactement aux portes de l’entreprise ; à l’intérieur, la seule loi qui domine est celle du rendement, de la rentabilité, de la production. Et une entreprise, on n’y rentre pas facilement : il y a les vigiles, il faut montrer patte blanche ; si la direction veut durcir le ton, gare aux militants qui distribuent des tracts à l’entrée !

Leçon n°5 : l’arme des travailleurs, c’est la grève

Ensuite, il y a la grève. Là aussi, on est renseigné sur ce qu’est vraiment la démocratie en régime capitaliste. D’abord, la difficulté de faire grève. Certes, elle ne peut plus être interdite en France sous prétexte d’entrave à la “liberté du travail” (plus précisément, la liberté d’exploiter le travail des autres), comme c’était le cas au 19ème siècle. Mais la grève n’a rien d’une partie de cartes entre amis, surtout dans le privé. C’est une lutte (une “lutte à mort”, en termes hégéliens) où le travailleur prend tous les risques : celui de perdre son travail, bien sûr, mais aussi parfois (double-peine), celui de devoir rentrer au pays, et dans les pires conditions, quand il s’agit d’un travailleur immigré. Il faut également échapper aux mouchards, aux flics de la direction. Trouver un lieu où se réunir et discuter de la grève : ses motifs, ses revendications ; décider de l’organisation de la grève : chômera-t-on toute la journée, ou seulement les heures pendant lesquelles on est censé travailler gratuitement ? Certains, comme aujourd’hui, posent déjà la question d’aller plus loin, de “radicaliser” les choses, de “tout casser”. D’autres s’y opposent : “si tu veux employer la violence, alors tu dois être prêt à aller jusqu’au bout; si tu t’arrêtes en chemin, t’es foutu”, remarque Sacha.

Et que faire si tout le monde n’est pas en grève ? Comment convaincre les récalcitrants de suivre le mouvement, en particulier ceux qui sont à des postes stratégiques et qui ont le pouvoir de faire sortir, ou non, la 2CV de la chaîne de production ?

Au final, va-elle sortir de l’atelier, cette 2CV, oui ou non ? On comprend vite l’enjeu vital de la question. Aucun véhicule ne doit sortir de la chaîne! Et là, suspense hitchcockien, au moment où la petite 2CV s’achemine lentement, mais pas sûrement, vers la sortie…

De telles scènes disent l’essentiel, subtilement et presque sans mots : d’abord, le véritable pouvoir des travailleurs, un pouvoir qui, mine de rien, inquiète au plus haut point les capitalistes : le pouvoir de produire. Ce pouvoir que seule la grève, paradoxalement, révèle au travailleur lui-même. Donc, c’est en arrêtant la chaîne, en arrêtant le processus de production que se révèle le pouvoir du producteur ! Peut-être même que le travail ne commence à prendre un sens que quand il s’arrête ? Bel exemple de contradiction dialectique…

Et puis, la fierté qui se lit sur les visages, soudain épanouis, lumineux, des ouvriers à la sortie de l’usine au terme de leur premier jour de grève : là encore, pas besoin de mots, on a compris : leur présence à l’usine fait sens pour la première fois, un sens qui remplace les jours vides, les jours de souffrance à l’état pur, ceux de l’exploitation, par un autre temps, que rythment les étapes de la lutte, que remplit un désir, une obsession : obtenir satisfaction, coûte que coûte ! Il est vrai que “le joli mai” n’est pas très loin dans les mémoires : on se dit que ce qu’on a fait, on peut le refaire ; c’est “notre grève”, elle nous appartient!

Enfin, qui sait ce qui se trouve au bout de la grève ? Un monde réinventé, un monde meilleur, une société sans exploitation, où on travaillerait moins et mieux, où le travailleur serait son propre maître ? Mais ça, c’est une autre affaire…

Leçon n°6 : élections, piège à cons

Autre leçon, très politique encore. Alors que la grève s’installe, modifiant d’un coup les relations de travail, inaugurant une camaraderie, une solidarité ouvrière jusqu’alors inconcevable, faisant voler en éclats toutes les barrières, certains évoquent le recours à un référendum pour régler le conflit, mais un référendum sous contrôle démocratique, sous contrôle des travailleurs. Le chef de l’usine s’empresse d’accepter. Bonne idée, ou pas ? Linhart hésite. Le syndicaliste, lui, veut accepter la main tendue : pas si étonnant, de sa part… Qui va rouler l’adversaire dans la farine ? Va-t-on jouer cartes sur table ? L’issue, hélas, n’est que trop prévisible : élections, piège à cons!

De l’intime au collectif, ou comment tirer les leçons de l’Histoire

Restons-en là pour les leçons de militantisme ouvrier.

La musique de Flemming Nordkrog contribue à faire de L’établi un peu plus qu’un film politique, à lui donner une beauté, une dimension tragique. A l’image du propos, sympathisant sans partialité, politique sans naïveté, elle épouse à merveille le rythme de l’action, ses hauts et ses bas, ses moments de silence, aussi, et se montre en phase avec l’enthousiasme qui gagne les grévistes sans jamais se départir d’une certaine gravité, d’une mélancolie prémonitoire du dénouement, mélancolie sans doute illustrative de l’état émotionnel fragile de Linhart. Comme chez Eisenstein, l’intime et le collectif se conjuguent musicalement. Sauf qu’on n’est pas chez Eisenstein : les lendemains ne chantent pas l’Internationale.

La caméra suit Linhart à la trace, non pas tant pour souligner son rôle dirigeant (Linhart avoue ne pas avoir l’étoffe d’un leader) que pour mieux nous immerger dans le drame. Comme un récit à la première personne par le regard attentif et les sentiments partagés entre douceur et amertume de quelqu’un qui vit les événements et les observe, les analyse dans le feu de l’action, ainsi que par la complicité qu’il noue avec ses camarades en se laissant gagner par leur personnalité touchante. Les citations du livre nous donnent un aperçu de sa belle écriture, sincère et non dénuée de lyrisme poétique. Entre l’immersion et la distanciation lucide, entre l’engagement et le témoignage, L’établi trouve finalement son équilibre, ponctué par une vibrante apologie de l’idéal révolutionnaire que ne contredit pas le petit clin d’œil à Hegel, un philosophe spécialisé dans les dures leçons de l’Histoire.