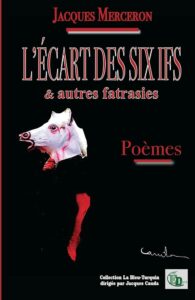

Grand lecteur, professeur de littérature désormais retraité, et médiéviste à ses heures, Jacques Merceron semble ici vouloir nous surprendre. Publié par le peintrécrivain Jacques Cauda dans la collection « La Bleu-Turquin », L’écart des six ifs et autres fatrasies s’inscrit dans une veine humoristique, avec des beaux morceaux de lyrisme, tantôt en vers libres, tantôt en prose. L’auteur, qui pratique volontiers la lexicographie fantaisiste, a bien voulu s’en expliquer.

Etienne Ruhaud : Votre livre s’appelle donc L’écart des six ifs et autres fatrasies. Pouvez-vous nous en dire davantage sur le terme même de « fatrasie » ?

Jacques Merceron : La fatrasie et le fatras sont deux genres poétiques médiévaux qui, dans un cadre assez formaté, se déploient dans le registre du nonsense, du loufoque, plutôt que de l’absurde. On peut dire qu’ils se prolongent en partie avec les modernes et même contemporains « contes de menterie » populaires. C’est après coup seulement que je me suis aperçu que les textes de la première série pouvaient s’inscrire dans une forme de prolongement de ces genres poétiques. L’ensemble fut écrit, paradoxalement, sur un fond déprimant du sort réservé aux mots, mais dans une forme d’élan jubilatoire quant à l’expression. La période covidienne eut sans doute sa part dans ce mélange.

ER : Tête au vent/Je reprends mon bonnet d’âne/Ayant jeté mon bonnet médiéval, écrivez-vous page 56. Vous êtes médiéviste. Dans quelle mesure le Moyen-Âge littéraire vous influence-t-il ?

JM : Elle n’est pas la seule, mais c’est assurément une de mes sources d’inspiration indirecte et directe possibles. Par exemple, l’ossature narrative du poème « Pour chanter la geste » est constituée à partir de titres et de noms de héros de chansons de geste ; « Conseils pour traverser d’Enfer en Paradis » est écrit, plus ou moins, à partir de canevas arthuriens (essentiellement d’origine celtique), le tout étant réarrangé à ma façon, bien sûr. Mais plus généralement me plaît dans la période médiévale, le grand écart (justement !) entre l’exploration d’un merveilleux naturaliste et supra-naturaliste, et le faux réalisme et la verve gouailleuse des fabliaux ou du Roman de Renart qui mettent en scène la ruse, la fourberie, le cocuage, le loufoque, voire la grivoiserie. Tout cela pris ensemble est d’une extrême richesse. La plus grande délicatesse peut n’être pas trop loin de la gaudriole. Le premier troubadour, Guillaume IX d’Aquitaine, pratique une poésie ludique bipolaire oscillant entre fin’ amor (« l’amour courtois ») et un franc érotisme. Et il n’est pas le seul. Donc, oui, il y a une sève médiévale très présente dans certains de mes textes, mais je ne veux surtout pas en faire un système.

ER : Pour en revenir au titre, celui-ci comprend un jeu de mots « l’écart des six ifs ». Vous pratiquez abondamment le calembour, ici. Quel est votre rapport au jeu de mots ? Pensez-vous qu’il renouvelle la pensée ?

JM : Je suis fasciné par le fait que l’omission, l’ajout ou la permutation d’une seule lettre, ou parfois de plusieurs, peut changer complètement le sens d’un mot et plus largement engager l’« atmosphère aurale » de ce mot (au sens d’une aura) dans une direction ou dans une autre : par ce jeu, le mot peut alors vaciller ou même basculer instantanément du sublime vers le dépréciatif le plus crasse ou inversement (mais la Table d’émeraude ne nous dit-elle pas que « Ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut… »). Cela se produit surtout, au-delà du mot isolé, dans les chaînes de mots ou avec des expressions toutes faites ou éculées que l’on « mésentend » ou auxquelles on fait subir ce genre de traitement. Comme au billard, il y a des ricochets sonores entre les mots. Quand cela se produit, il en résulte toujours un trouble entre le son et le sens, trouble qui peut être à la fois dérangeant, voire inquiétant, mais aussi profondément stimulant, voire exaltant.

ER : Vous semblez aussi, parfois, sacrifier le sens pour un bon jeu de mots, précisément. Le sens est-il pour vous secondaire ? On est, parfois, à la limite de la glossolalie.

JM : Secondaire ? Oui et non, cela dépend de la manière dont s’engage le poème ou la coulée verbale. Souvent, je ne sais absolument pas où « cela » va aller. En tout cas, pour que le courant, pour que l’influx passe, il faut qu’il y ait acte d’écart, écartement, qu’il y ait « du jeu » dans les mots et entre les mots, au sens où l’on peut vouloir « donner du jeu » dans un engrenage.

ER : À la lecture du quatrième de couverture, on constate également que vous êtes fasciné par Michel Leiris et Henri Michaux. Le premier fut surréaliste, quand le second gravitait autour du mouvement. Peut-on parler, chez vous, d’écriture automatique ? Vous sentez-vous parfois surréaliste ? Ou plutôt pataphysicien ? Ou un peu les deux ?

JM : Non, je ne pratique généralement pas l’écriture automatique au sens strict où l’entendait Breton et comme Péret la pratiqua le plus constamment. Mais je peux dire que le surréalisme, dans son immense variété, fut pour moi, la grande illumination au sortir de l’adolescence. J’ai d’ailleurs un peu fréquenté vers le milieu des années 70 la « queue de comète » surréaliste (Vincent Bounoure, Marianne Van Hirtum, Michel Zimbacca, Jean Terrossian ; rencontré une fois au café Jean-Louis Bédouin qui m’était alors apparu très désillusionné par rapport à toute activité surréaliste collective).

ER : Ici, vous écrivez à la fois en vers (libres), et en prose. Pourquoi ce choix ? Ou plutôt : s’agit-il d’un choix délibéré ? Ou cela vous vient, en quelque sorte, naturellement ?

JM : Ma tendance naturelle est d’écrire en vers libres (et je préfère lire des poèmes en vers, qu’ils soient libres ou non), mais à l’occasion, cela peut « sortir » en prose, sans que je sache trop pourquoi.

ER : Vos poèmes sont souvent très rythmés, et d’ailleurs vous aimez la musique, notamment celle de Satie. S’agit-il de poèmes à dire, à déclamer ? Quel est votre rapport à l’oralité ?

JM : Ah ! oui Satie, il a longtemps été dévalué, mais il commence à retrouver (au-delà de ses « Gymnopédies » et « Gnossiennes ») la vraie place qu’il mérite. Je pense que le rythme – qui est le souffle vibrant dans le corps – est essentiel en poésie ; c’est une certaine scansion qui peut aller vers le litanique, mais qui doit aussi comporter des brisures, des dérapages. Il n’y a pas de recette.

ER : Le texte « Babélisme » évoque une saynète, une mini-pièce de théâtre. Pratiquez-vous également ce genre ?

JM : Je ne l’ai pas conçu comme cela ou alors, ce serait un mini-théâtre « grotesque » de la bouche. En tout cas, pour moi, le « Babélisme », c’est la Babel mystérieuse et joyeuse du langage, non celle punitive de la Bible. Ça pourrait être aussi le babillage, le bé-a-ba des bébés par lequel tout être humain est passé, celui qui ouvrait alors la possibilité de toutes les langues du monde…

ER : Pouvez-nous justement nous en dire davantage sur ce titre (« Babélisme ») ? Cela a probablement rapport au langage, à la tour de Babel ?

JM : C’est encore au départ la fascination de voir que des conglomérats de lettres complètement différentes pouvaient avoir un même sens référentiel. Mais dans cette série, je me suis amusé d’abord à éprouver physiquement dans la cavité buccale comment tel mot d’une langue qui m’est étrangère jouait sur la production du souffle, sur la position articulatoire de la langue sur le voile du palais, sur les dents, etc., pour ensuite essayer de transcrire, plus globalement, cet ensemble de sensations physiques en une formulette concise. Ce faisant, j’ai souvent répété des dizaines et des dizaines de fois à la suite chacun de ces mots, presque comme des mantras, jusqu’à ce qu’une formulette me remonte à l’esprit.

ER : Votre poésie est débordante, foisonnante. Paradoxalement, vous avez également publié un recueil de haïkaï, genre d’origine nipponne caractérisé par une grande sobriété, et une certaine économie de moyens. Comment expliquer ce grand écart stylistique ? N’est-ce pas, en apparence, contradictoire ?

JM : Aucunement. En poésie, il y a concentration, cristallisation et expansion du flux verbal. Ces deux mouvements sont naturels, mais je dirai que pour moi, le haïku est bien plus difficile à pratiquer, car l’événement-image doit s’imposer à l’esprit comme une sorte d’évidence idéalement fulgurante. Autant dire que c’est très rare !

ER : Vous avez longtemps enseigné la littérature, notamment aux Etats-Unis. Très érudite, votre écriture inclue des auteurs fort différents. Au fil des pages, vous intégrez ainsi des citations de Rimbaud, ou d’autres. Quels seraient vos grands modèles ? Quels écrivains vous nourrissent ?

JM : J’ai cité Nerval pour qui j’ai une très grande admiration (tout comme d’ailleurs le médiéviste Michel Pastoureau). Comme j’ai très longtemps vécu aux États-Unis, mes grands référents (plutôt que mes « modèles ») restent très classiques : Baudelaire, Rimbaud, Corbière, Apollinaire, les surréalistes et para-surréalistes (outre Leiris et Michaux cités comme équarisseurs du langage, je peux mentionner A. Breton, R. Desnos, Joyce Mansour, Octavio Paz… et bien d’autres encore ; Franck Venaille dans une autre veine). Parmi ceux et celles que j’ai pu découvrir assez récemment, j’apprécie beaucoup des poètes aussi divers qu’Alain Freixe, Jacques Robinet, Michel Baglin, Marie-Claire Bancquart, Marilyne Bertoncini… J’ai aussi beaucoup apprécié et admiré le recueil À la métamorphose de Louise Moaty (éd. Polder) ; plus récemment, j’ai découvert des poèmes de Marie Huot, notamment « Je suis la femme saumon ». Éclectisme donc.

Le travail des revues papier (Arpa, Diérèse, Nouveaux Délits, Décharge qui finit en beauté son aventure avec son 200e numéro, etc. etc.) et en ligne (Recours au poème, Terre à Ciel, Lichen, etc.) est aussi essentiel. La très active Maison de la Poésie Jean Joubert de Montpellier me permet également de découvrir de nouvelles voix ou d’entendre des voix confirmées.

ER : Vous avez également édité un énorme Dictionnaire des saint imaginaires et facétieux (Seuil, 2002). Votre livre fait une belle part à l’humour noir. Vous amusez-vous en écrivant ?

JM : Ah, oui ! C’est essentiel, surtout en ces temps de ténèbres ! Même si l’on peut avoir certains coups de déprime, il est essentiel de maintenir la possibilité du jeu dans le langage pour contrer la langue de bois qu’on veut nous imposer. Langue de feu pour calciner la langue de bois !