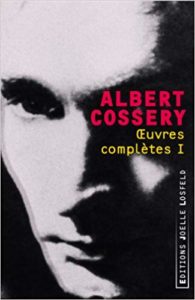

Albert Cossery vécu en Égypte jusqu’en 1945, puis déménagea à Paris où il habita plus de soixante ans dans un même hôtel de Saint-Germain-des-Prés. Il se pouvait alors qu’on le croise entre les Deux Magots et le café de Flore, dandy maigre et pâle toujours impeccable dans un complet de flanelle claire, chemise sombre, cravate et pochette de couleur. Il tira sa révérence en 2008 à 94 ans. Surnommé le « Voltaire du Nil » pour sa verve ironique, Albert Cossery cultivait la paresse et une frugalité confinant au dénuement. Entre autres reconnaissances littéraires, il reçut le Grand prix de la francophonie en 1990 pour l’ensemble de son œuvre.

Dans chacun de ses livres, Cossery relate sur un mode tantôt comique tantôt tragique l’histoire répétée des miséreux des faubourgs du Caire dans l’Égypte d’avant Nasser, à l’orée des années cinquante. L’humour et l’abjection sont omniprésents dans l’évocation des pérégrinations quotidiennes de ses concitoyens hauts en couleur, à la recherche d’argent, de pitance ou de haschich.

Albert Cossery le Cairote partage le goût de Julien Gracq le Nantais pour les personnages excessifs, l’évocation exaltée de destins d’êtres immodérés. A la différence toutefois de Gracq, dont les héros sont des seigneurs surplombant le monde, commandant aux hommes et décidant lucidement de se laisser emporter par le destin qui les charrie tous dans un torrent épique, Cossery met en scène des êtres pathétiques. Ils ne choisissent pas leur vie. Comme des bactéries dans une boîte de Petri, ils sont consubstantiels à leur milieu de culture et ne peuvent s’en échapper.

Il existe un abîme entre l’élévation de leurs âmes assoiffées de beauté et la réalité de leur condition : « Sa fonction de simple rédacteur dans un quelconque ministère ulcérait son âme romantique », dit Cossery de l’apprenti révolutionnaire El Kordi dans Mendiants et orgueilleux. Changeant soudainement, ils passent de la résignation la plus apathique à une frénésie de justice sociale, de la philosophie du à-quoi-bon à celle de la révolte généralisée qui va régénérer le monde ; « La rue nue sous l ‘énorme clarté de la lune disait tout ce que les hommes cachaient au fond d’eux-mêmes : des espoirs tellement petits et des haines tellement grandes ». Mais il s’agit de révolte plutôt que de révolution, car le niveau de conscience politique ne permet pas d’élaborer quelque doctrine ou programme que ce soit.

Ces hommes ont l’imagination tourmentée et rêvent d’actions d’éclat, de « gestes extravagants de nature alarmante », mais sans jamais aucun souci des suites qu’il serait souhaitable de leur donner, et sont tenaillés par « la mélancolie des choses condamnées d’avance à un échec certain ».

Le maître mot de ces histoires, c’est la misère. Elle se doit d’être extrême, elle l’est d’ailleurs dans ces coins de ville – est-ce seulement une ville ? – pleins de rats et d’immondices. La seule atmosphère qui ne respire pas l’apocalypse est le décor banal des maisons closes du quartier indigène dans lequel quelques rares tables en rotin supportent des cendriers-réclame. Parmi les pauvres, on trouve encore plus pauvre : « Barsoum le croque-mort , tellement pauvre qu’on disait de lui qu’il ne pourrait jamais se payer son propre enterrement. Cet homme enterrait les autres, sans l’espoir d’être enterré lui-même un jour… »

Tout un peuple dérisoire et plastronneur se chamaille dans les cours d’immeuble, s’apostrophant d’une fenêtre à l’autre, au milieu des ruelles, théâtre des trocs et des rapines : le menuisier et sa femme, le réparateur de réchaud à pétrole et sa femme, le charretier et sa femme, le vendeur de melons et sa femme, le montreur de singe et sa femme, le boueux et sa femme, le vendeur de radis et sa femme, marchande de mandarines.

La langue de l’auteur anoblit chaque être, même les plus abjects – et il y en a. Pas de cynisme, quelque soit la situation ; de l’ironie, mais avec l’affection du démiurge pour ses créatures. Chez les gens instruits, la délicatesse, voire la préciosité des sentiments contraste violemment avec la crudité colorée des expressions. A contrario, les mots imposent des manières qui participent d’un savoir-vivre assumé bien que désespéré chez les rejetés du système. ils s’en servent avec bagou et invention. Le boueux infâme joute avec le montreur de singe alors même qu’ils ne savent tous deux ni lire ni écrire. L’extrême urbanité dont fait preuve Yéghen le célèbre poète drogué vis-à-vis du policier qui l’a arrêté perdure sous la torture. Le tortionnaire confère de même avec affabilité, comme le directeur de la prison – fervent admirateur des poèmes de Yéghen – qui reçoit ce dernier dans son bureau avec la déférence due à un ministre. Ces hommes savent causer.

Dans Les hommes oubliés de Dieu, les enfants se retrouve à l’école des Mendiants sous la férule sans pitié de leur professeur de mendicité. Une petite élève trimballe avec elle un bébé inerte et dénutri, son petit frère quasi-cadavre, à la grande satisfaction du professeur. Ce dernier a une éthique professionnelle de fer : il ne peut imaginer qu’on puisse être mendiant à-demi. Il faut se montrer tel qu’on est, sale, malade et difforme. En cela une polémique l’oppose à un érudit déchu, absorbé jadis par la plèbe comme un animal dans les sables mouvants. Ce dangereux intellectuel a eu l’idée saugrenue de rendre les mendiants présentables afin de susciter l’intérêt des passants des beaux quartiers : l’exotisme de la misère peut et doit se sublimer, s’apprêter afin d’augmenter le rendement de la manche.

Le sang du professeur de mendicité ne fait qu’un tour. Ce néfaste hurluberlu qu’est le docte mandarin doit cesser de nuire. Il est impératif de le convaincre de son erreur philosophique ou bien de stopper son activisme, au besoin en le faisant passer de vie à trépas. Par l’inconséquence de sa thèse, il risque en effet de ruiner non pas les petites affaires de la faune des faubourgs, mais l’esprit même qui doit continuer à animer les pauvres. Il faut continuer à distinguer le bien du mal, le peuple souffrant des possédants honnis. Toute tentative de travestissement serait un crime contre l’humanité.

« Cet intellectuel raté ignore la véritable misère ; la misère absurde et immuable qui prend les hommes à leur naissance. Sa misère à lui est encore une fantaisie passagère et non inéluctable. Elle est voulue par lui qui s’est laissé aller à elle. Il peut s’en débarrasser comme d’une chose qu’on jette et qu’on oublie. Mais eux, ils ne peuvent pas. Il faut la lente marche du temps pour préparer l’éclatement formidable qui les délivrera ».

On a pu parler de Dostoïevski à propos de Cossery. L’âme, puissante, n’est toutefois pas la même et le style relève souvent du conte drôlatique et cruel.

Il y a aussi chez Cossery un humour noir et du grotesque de comédie italienne. Tout le monde en prend pour son grade ; et si Cossery fait parler les mâles, est dans leur caboche, suit leurs pensées, il soigne particulièrement la gent féminine lors même qu’il ne prétend pas comprendre la totalité de ses motivations et ne saurait rentrer dans la catégorie des auteurs de sensibilité féministe : « Toutes ces femelles une fois rassemblées devinrent vire enragées, et s’ingénièrent à pondre des imprécations d’une telle violence que le bruit du vent s’en trouva soudain ramolli » ; « ces orageuses mégères le traitèrent d’incapable, de corde à lessive, et de toutes sortes d’épithètes dégradantes pour la dignité d’un mâle. Puis elles se préparèrent en vue de l’expédition » ; « revenues dans la cour, les femmes s’exerçaient déjà la gueule (…) à l’aide de malédictions à longue portée, pouvant atteindre les victimes à travers les années et même les siècles » ; « elles distribuaient à tour de bras des gifles magistrales. Les cris et les hurlements se succédaient à une cadence spasmodique ».

La maison de la mort certaine est pleine de personnages qui nous apparaîtront à nous, occidentaux d’aujourd’hui, particulièrement truculents de prime abord, puis nous feront réfléchir vu ce qu’on a pris l’habitude de croiser le long de nos périphériques et d’apercevoir sous nos échangeurs autoroutiers. Le récit commence avec une description apocalyptique des conditions de vie dans l’hiver glacial des maisons déglinguées. En un seul paragraphe de dix lignes, chacune d’une dizaine de mots, on peut compter jusqu’à trois mots excessifs et définitifs par ligne : terrible, indicible, invincible, sauvage, énorme, infini, dévastateur, atroce, pestilentiel, décombres, ruine, horreur… Par là, Cossery fait aussi songer à quelque Lovecraft égyptien dont les démons perdus gîteraient sur les bords d’un Nil encombré d’ordures.

Les titres de Cossery sont des poèmes à eux tous seuls : La Maison de la mort certaine, Les fainéants dans la vallée fertile, Un complot de saltimbanques, Les couleurs de l’infamie...

Pour 53,50 euros les deux tomes, vous aurez droit à des heures de lecture succulentes et terrifiantes. Et on y revient ; n’hésitez donc pas, faites connaissance avec les mendiants et les orgueilleux.

Eric Desordre